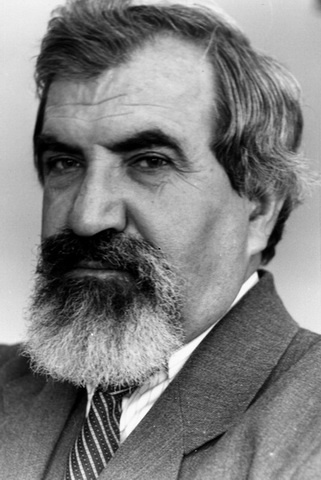

ㅤㅤㅤГенрих Кутдусович Садретдинов – один из самых ярких представителей Томского научного сообщества, стоявший у истоков исторического факультета, очень яркая, неоднозначная личность, настоящая его легенда. Все знавшие Генриха Кутдусовича признают большой масштаб, неординарность, многогранность его личности и судьбы.

ㅤㅤㅤРодился Генрих Кутдусович Садретдинов 5 декабря 1939 г. в с. Красные Челны, Набержно-Челнинского района ТАССР в семье педагогов. В 1957 г., окончив школу, он поступил на первый курс историко-филологического факультета Казанского государственного университета. Здесь он становится учеником знаменитого отечественного историка-медиевиста, историографа Александра Ивановича Данилова (в будущем ректора Томского государственного университета и министра просвещения РСФСР). Благодарную память и признательность учителю Г.К. Садретдинов хранил всю жизнь и передавал своим ученикам и студентам.

ㅤㅤㅤВ апреле 1961 г., после переезда А.И. Данилова в Томск в связи с его новым назначением, Г.К. Садретдинов, вместе с другими учениками А.И. Данилова переводится в Томский государственный университет. С тех пор Томск становится для него всем: второй родиной, Меккой, местом отдохновения и гаванью юности. Обретенные здесь связи, знакомства, дружба, идеи и даже настроения оставались с ним на долгие годы вплоть до конца жизни. Как вспоминал мэтр истфака ТГУ Б.Г. Могильницкий, уже в годы студенчества и первых лет преподавания Г.К Садретдинов отличался своей яркостью, неординарностью, глубиной познаний. ТГУ он закончил в 1962 г. В том же году он начал работать ассистентом кафедры всеобщей истории Томского государственного университета, а с 1963 г., после реорганизации, – ассистентом кафедры истории древнего мира и средних веков. В 1966 – 1969 гг- в аспирантуре. С 1969 по 1975 гг. – старший преподаватель.

ㅤㅤㅤЕго учебную нагрузку целиком составляла первая, особо любимая им часть курса истории средних веков (лекции на стационаре и заочном отделении, практические занятия, контрольные и курсовые работы и т.п.).

ㅤㅤㅤПродолжая лучшие традиции преподавания своего учителя А.И. Данилова, которые заключались в том, что курс должен носить исследовательский и авторский характер, молодой ученый смог внести в преподавание курса неповторимое обаяние своей личности. По мнению Б.Г. Могильницкого, хорошо знавшего его в тот период, авторский характер заключался в заметном «французском прононсе» в изображении силовых полей становления западного мира, в исследовании цивилизационных аспектов жизни средневекового общества. Все это сопровождалось прекрасным русским литературным языком, яркой образностью, иронией и самоиронией, знаменитыми «отвлечениями» от темы лекции, демонстрировавшими изумительное знание русской классической и советской литературы и с блеском, порой неожиданно для своих слушателей, умением его использовать гроздьями сыпавшиеся и надолго запоминавшиеся афоризмы. Поэтому Генрих Кутдусович стал любимцем студентов вплоть до своего отъезда в 1975 г. в Омский университет.

ㅤㅤㅤСередина 1960-х гг. стала временем и его известности как автора печатных научных трудов. Они посвящены преимущественно изучению проблем перехода от античности к средневековью во франкоязычной медиевистике. Его любимым научным персонажем, изучению которого он посвятил большой цикл статей и кандидатскую диссертацию стал крупнейший бельгийский медиевист первой половины ХХ века Анри Пиренн. (Статьи; “Теоретико-методологические основы исторической концепции Анри Пиренна” (1966), “К становлению и эволюции общеисторических взглядов Анри Пиренна” (1969) Именно Г.К. Садретдинов является автором статей о бельгийском ученом в “Большой советской энциклопедии ” и “Советской исторической энциклопедии”). Еще одним постоянным объектом внимания были аспекты концепции известного французского медиевиста (статьи; К критике куланжистской методике исторического исследования” (1964), “Суд Салической Правды в интерпретации Фюстель де Куланжа ” (1965). Статьи получили положительный отклик как среди отечественных коллег, так и в зарубежной научной периодике.

ㅤㅤㅤВ 1975 г. защитив кандидатскую диссертацию по теме “Анри Пиренн и его концепция перехода от античности к средним векам”, Г.К. Садретдинов переехал в Омск, став преподавателем кафедры всеобщей истории Омского государственного университета. Здесь основные его усилия сосредоточились теперь на преподавательской деятельности. ОмГУ находился тогда в раннем периоде своего становления. На тот момент в Омске отсутствовала серьезная традиция высшего гуманитарного образования равная традициям Томска или Новосибирска. Не было насыщенных научных фондов библиотек, традиций аналитического научно-исторического преподавания. Генриху Кутдусовичу пришлось разрабатывать и вести новые лекционные курсы по истории западного средневековья, истории стран Азии и Африки в средние века, истории средневековых славян, (впоследствии, по истории христианства), разрабатывать и вести семинарские занятия, одновременно решая вопросы их методического обеспечения, читать спецкурсы.

ㅤㅤㅤПожалуй, не будет преувеличением отметить, что историческая наука в Омске (и прежде всего в сфере медиевистики) сформировалась благодаря его заслугам. В 1991 г. он становится завкафедрой всеобщей истории и пробыл в этой должности до конца жизни. Он являлся руководителем двенадцати кандидатских диссертаций. Но даже вполне неоспоримые его научные заслуги не идут ни в какое сравнение со всем остальным, чем он был для истфака ОмГУ. Конечно, в нем была прежде всего научная глубина, способность с ходу понимать колоссальные научные проблемы, “зреть в корень”, отделять сущностное от второстепенного. Глубокое знание первоисточников, мощная их аналитика, знакомство с трудами на французском языке и не только по истории, но и по социологии, философии, литературе делали его одним из сильнейших медиевистов не только Сибири, но и России в целом.

ㅤㅤㅤА вот дальше начиналось невероятное и совершенно неожиданное. В большинстве случаев люди в науке, обладая таким знанием и умением, делают активную карьеру – пишут тома монографий, наращивают академические звания, движутся по карьерной лестнице. Он же предпочитал просто жить, но постоянно в каком-то особом, им творимом пространстве. Лекции и жизнь, наблюдения и выводы, высшая философия и повседневность все это талантливо им переплавлялось одно в другое. Может быть поэтому он чувствовал себя легко и непринужденно в любой аудитории и очень быстро делался центром внимания и больше никому это место не уступал. (Это давало ему возможность пребывать на вершине Олимпа и зачастую свысока посматривать на остальных коллег, но впрочем, вполне быстро и непринужденно он с этой высоты сам же и спрыгивал и о ней забывал, легко общаясь хоть со студентом, хоть с вахтером). Он любил мифологизировать, но эта мифологизация была очень изящной, артистичной, искрометной и зачастую крайне недалекой от истины. Любая ассоциация на лекции могла увести очень далеко от первоисточника, но мысль как нож в слоеном пироге проходила через много этажей реальности и в каждом из этих мест была к месту, органичной, насыщенной. И в результате, в пять минут разговора собеседник мог получить целую цепь ярко оформленных новелл, каждая из которых сама по себе могла быть маленьким шедевром. Он мог внутри своего рассказа вести непринужденно диалог между историком и социологом, философом и политиком, обывателем и интеллигентом, поэтом и искусствоведом. Причем, ничего не держалось про себя, “про запас” – только что узнанное и прочитанное после быстрой внутренней обработки с соответствующим комментарием отдавалось ближайшему слушателю – аспиранту, идущему по коридору, преподавателю, едущему с ним вместе в автобусе или студенческой аудитории на ближайшей лекции. Он был очень текуч и невозможно было предугадать, в каком новом образе он явится перед тобой. Если требовали обстоятельства – он становился очень серьезным ученым – когда каждое слово и фраза были четки и максимально научно насыщенны и концептуализированы. Но если был праздник и непринужденное общение – он мог стать неповторимым рассказчиком в стиле Андронникова или Задорнова. Иногда на лекции он мог вдруг “сходу” высоко пофилософствовать (Один из самых часто повторяемых афоризмов “Счастье-есть отсутствие несчастья”) или внести лирическую ноту цитатой из стихотворения или обращением к художественному образу на картине (“Я, грешный, люблю Семирадского”). Но если уж бывал на что-то или кого-то зол, то вся сила таланта выливалась в саркастический опус. При этом был высок и градус самоиронии, потому что

многие жизненные случаи рассказывались как большая панорама не только с закадровым комментарием, но и с мыслями автора по поводу происходящего. При этом, как и у каждого человека у него были свои “пунктики”.

Так, вплоть до самого последнего времени, до последних лет жизни, у него не было телевизора, не говоря об активном знакомстве с Интернет. Информацию он предпочитал получать “по старомодному” – из газет, радио, личного общения, и конечно, книг. И, конечно, всем известный его “антибольшевизм”. В перестроечную и постперестроечную эпоху, пожалуй, не было человека в ОмГУ столь открыто исповедующего антикоммунизм. В начале 1990-х каждая лекция сопровождалась активной анафемой коммунизму в том или ином виде. Потом, правда, она стала менее продолжительной, но до конца жизни неуклонной. Понимая безальтернативность истории, тем не менее он жалел старую Россию, считал, что монархия была лучшей формой правления, сглаживавшей многие внутренние противоречия развития страны, хранившей ее народы от многих бед ( “Молиться на монархию всем надо было – она всех берегла” – часто повторял он). Ну, и конечно, столь же явно известная его православная религиозность. Многочисленные экскурсы в религиозные сюжеты России и Запада, хорошее знание церковно-славянского языка и культуры, иконописи, личный опыт (он часто любил вспоминать о влиянии на него православной тетушки) сделали его и в этой сфере в университете главным экспертом и специалистом, к которому обращались за консультациями и содействием и в пору приезда в ОмГУ Алексия II – патриарха Московского и всея Руси и при закладке креста в честь храма Святой Татьяны, и при открытии прихода, и как лектора нескольких курсов на теологическом отделении ОмГУ. Но при этом, его религиозность была глубокой, личной, интеллигентской, которую он не выпячивал ни к месту и которой никогда не кичился и тем более не использовал ни в форме щита, ни в форме меча. Хорошо знал он и “конкурентов” православия – сходу мог процитировать хоть на латыни Библию, хоть на арабском – Коран, причем через теологическую полемику, по его собственному признанию, он прошел еще в подростковом возрасте (адепты православия и ислама были у него по разным сторонам родственной сети). И скорее всего, выбор, сделанный, все-таки за православием был

глубоко личным и осознанным. При этом он был талантливым и бесподобным импровизатором, “сходу” творящим новые искрометные смыслы. Приведем несколько примеров. Как вспоминал М.Машкарин, однажды он выразил сожаление в беседе с Г.К. Садретдиновым, что В.Н. Типухин (величина философии в ОмГУ) так до сих пор и не доктор наук. На это учитель, пеняя ученику на то, что считал его человеком более умным, отметил, что в нашей системе доктором наук не стал бы и сам Гегель. (!)

ㅤㅤㅤВ начале 1990-х в ходе активного спора с одним из “упертых коммунистов”, когда видимо все аргументы были исчерпаны, оппонент привел самый сильный, по его мнению, аргумент “Пошел же народ за коммунистами”. На что Генрих Кутдусович тут же в ответ выпалил: “За кем только не ходил бедный русский народ”. Однажды нерадивый студент, сдавая или точнее, заваливая экзамен по средним векам, пытался упрашивать его поставить тройку, иначе ему грозит армия. На что,

насупив брови, Генрих Кутдусович, отдавая пустую незаполненную зачетку, отрезал: “Истфак не прибежище для дезертиров. Идите служить, молодой человек!” Он стоял у истоков нескольких традиций. Об одной упоминал Б.Г. Могильницкий. Конечно, это периодические выезды в Томск, приобретшие, по его мнению, ритуальные черты. Вместе со “свитой”- кругом учеников и друзей он поселялся в гостинице ТГУ и всегда был в центре больших посиделок, купаясь в лучах всеобщего обожания. При этом даже когда появились проблемы с ногой, он не хотел ехать в Томск и согласился на операцию для того, чтобы не показаться в alma mater хромым. И вторая традиция – традиция первого тоста многих его учеников, который звучал очень коротко: “За Генриха!”

ㅤㅤㅤСудьба, одарив его многими талантами, была к нему и чрезвычайно суровой и жестокой. Ему пришлось пережить две страшные потери- сына, вернувшегося из армии и скоропостижно скончавшегося, и спустя несколько лет- супруги. Но он снес их достойно и стоически. Только добавились седины и морщины и теперь каждый день его можно было увидеть в университете. По мнению Ю.А. Сорокина, он не стал благостнее, потери не сделали более мягким и смиренным его характер. Он предпочел самое лучшее в этой ситуации – просто остаться самим собой.